日期:2025-10-02 06:19:21

“要是那天我答应,她晚年就不会这么孤单。”——1979年11月,北京西郊的一间老式平房里铁牛配资,55岁的李敏对一位老战友低声说起母亲。当事人贺子珍已经卧病在床,女儿这句带着歉意的自白,像一把钥匙,重新打开了三十多年前那段尘封往事。

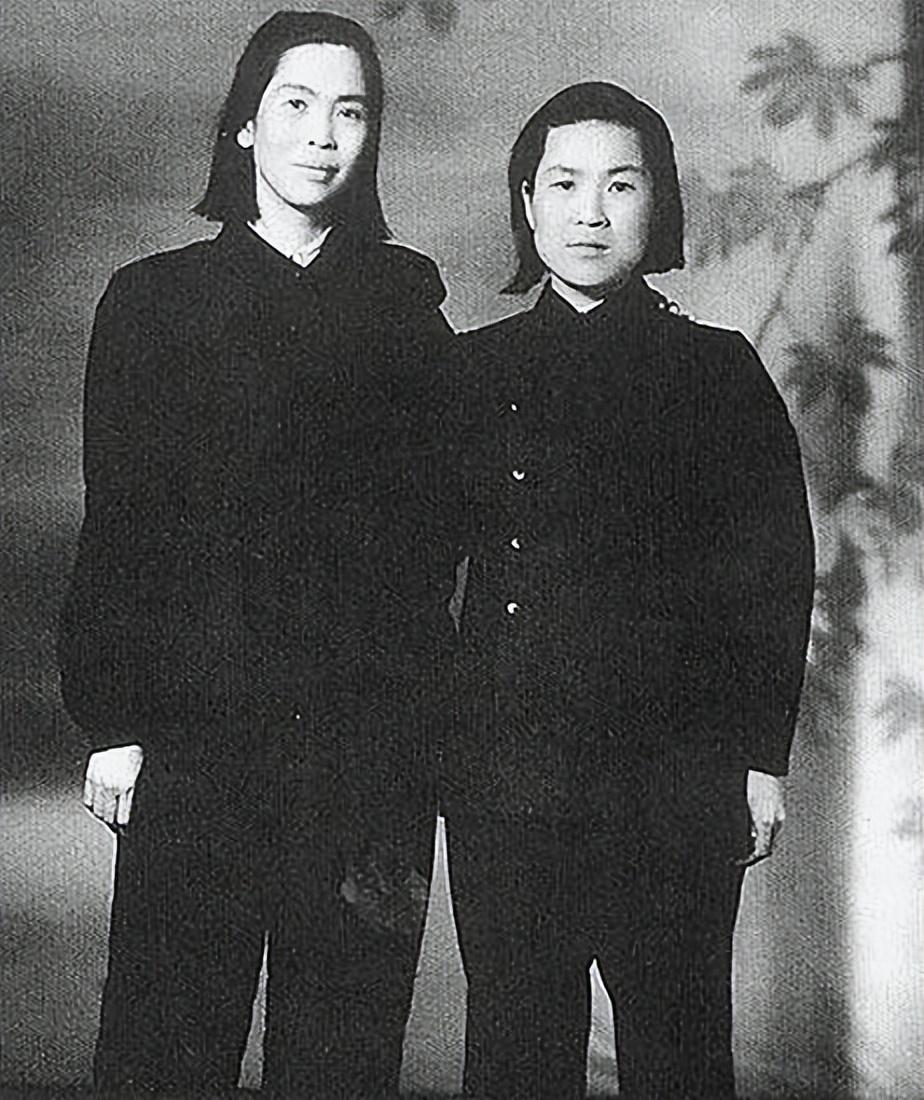

1946年夏,结束苏联治病的王稼祥夫妇回国途经哈尔滨。车厢里,贺子珍紧紧牵着李敏的手,眼神里既有回归故土的期待,又有对前路的不安。她向王稼祥坦言:“过去的已过去,我想靠自己养活孩子。”当时身边人并没意识到,这句话几乎宣判了她此后与情感世界的“隔绝”。

回到哈尔滨后,组织安排她在宣传系统工作。白天,她埋头写材料,晚上则领着李敏练俄语、背字母。偶尔有周末舞会,她也会去放松。舞池里,老同志有意为她介绍对象——对方多半出身干净、资历过硬,人品无可挑剔。贺子珍并非全无动心,只是每到签舞结束,拉着女儿回家,她就陷入犹豫:再婚,是对前缘的不忠,还是对自我救赎的开始?

矛盾越来越尖锐的导火索,出现在1947年初的一个普通夜晚。舞会散场,她鼓起勇气问李敏:“娇娇,妈妈想请你同意一件事,给你找个新爸爸,好不好?”四岁的孩子根本弄不清再婚意味着什么,听到“爸爸”两个字却本能抗拒:“不要!我只要妈妈!”那声尖叫刺痛了她。第二天,她向亲友明确表示——不再考虑婚事。李敏多年后恍然大悟:自己一句童言无忌铁牛配资,把母亲推回了自我封闭的壳里。

其实,从离开延安的那一刻起,贺子珍心理上就已经背负双重负荷。一重是负疚。1935年长征途中受伤,毛泽东寸步不离照料;而延安那场因误会引发的冲动,让她强行退出伴侣和战友双重位置。另一重是倔强。她始终坚信“革命者应自立”,即使远赴莫斯科学习期间丧子、被误关精神病院,也不肯给组织增添“照顾我的特殊负担”。

再婚在情理上可行,感情上却过不了关。延安旧友后来回忆:每逢毛主席电讯传来,贺子珍总会默默听完,然后若无其事地继续工作。李敏年幼不察,只觉得母亲偶尔发呆,眼神很远。那是她无法割舍的过往——她仍敬仰那位领袖,更怀念曾共度的血火岁月。动荡年代,婚姻不只是私人问题,还承载舆论与道德。她担心一旦再婚,外界会将好奇放大为非议,甚至波及毛主席的公众形象。对她来说,这是不可触碰的红线。

另一层原因在于现实。1949年后,她长期在上海、福州工作,家里只有李敏。有追求者被拒绝后曾问:“你到底顾虑什么?”她笑笑没回答铁牛配资,却在日记里写下两句:“习惯独来独往,心里却并不轻松。”这并非矫情,而是旧伤未愈的自我保护。试想一下,十年艰苦同行、几度生死与共的感情,断裂后如何轻易重组?外人看似简单的“再婚”,对她而言就像在未结痂的刀口上再动手术。

值得一提的是,李敏成年后多次对母亲表达歉意,劝她“晚年有个伴也好”。贺子珍总是摆摆手:“现在挺好,你们兄妹就是我的依靠。”晚年住院,护理小组轮换照料,她依旧坚持自己洗脸、自己梳头。护工帮忙时,她礼貌却坚决:“谢谢,我来。”那份固执,很多人难以理解,但熟悉她的人明白——这是她与命运抗衡的最后倔强。

有人感到遗憾:如果没有那场误会,如果李敏当年点头,她也许能拥有另一段平凡幸福。然而历史没有假设。自1928年井冈山相识,到1937年远赴苏联,再到20世纪80年代静静离世,贺子珍的一生被时代洪流推挤,她的选择充满个人色彩,也附着政治与伦理的重量。她没能像普通人那样,把往事封存后重新上路,却以一种更艰难的方式守护了心中的纯粹。

1984年4月,贺子珍走完生命最后一程。整理遗物时,李敏在抽屉里发现一方旧红毯和几张褪色的合影,旁边夹着一行钢笔字:“人各有路,勿需多叹。”这大概是她对自己晚年孤独最简短、也最清醒的注解。而那句写于床头的小纸条——“娇娇,妈妈从不怪你”——让李敏泪流不止。母亲没能给自己一个新的家,却给了女儿最大的谅解。

所以,问她为何不再婚?答案并非一句“对毛主席旧情难忘”就能概括。战争创伤、个人性格、社会舆论、家庭牵绊,多重因素交织成一道无形牢笼。她清楚地看见出口,却宁肯转身留在原地。或许,这就是贺子珍独特而复杂的选择——倔强地坚守,孤独却坦荡。

思考配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。